Immagina un pomeriggio qualsiasi: fuori piove a dirotto, metti le cuffie e avvii questo strano titolo dal logo verdognolo. White Knuckle non ti accoglie con un filmato patinato né con un menu scintillante; ti butta letteralmente ai piedi di un colosso di ferro e cemento che sembra non finire mai.

Ti senti subito piccolo, e la domanda nasce spontanea: Perché diavolo dovrei scalare quella roba?

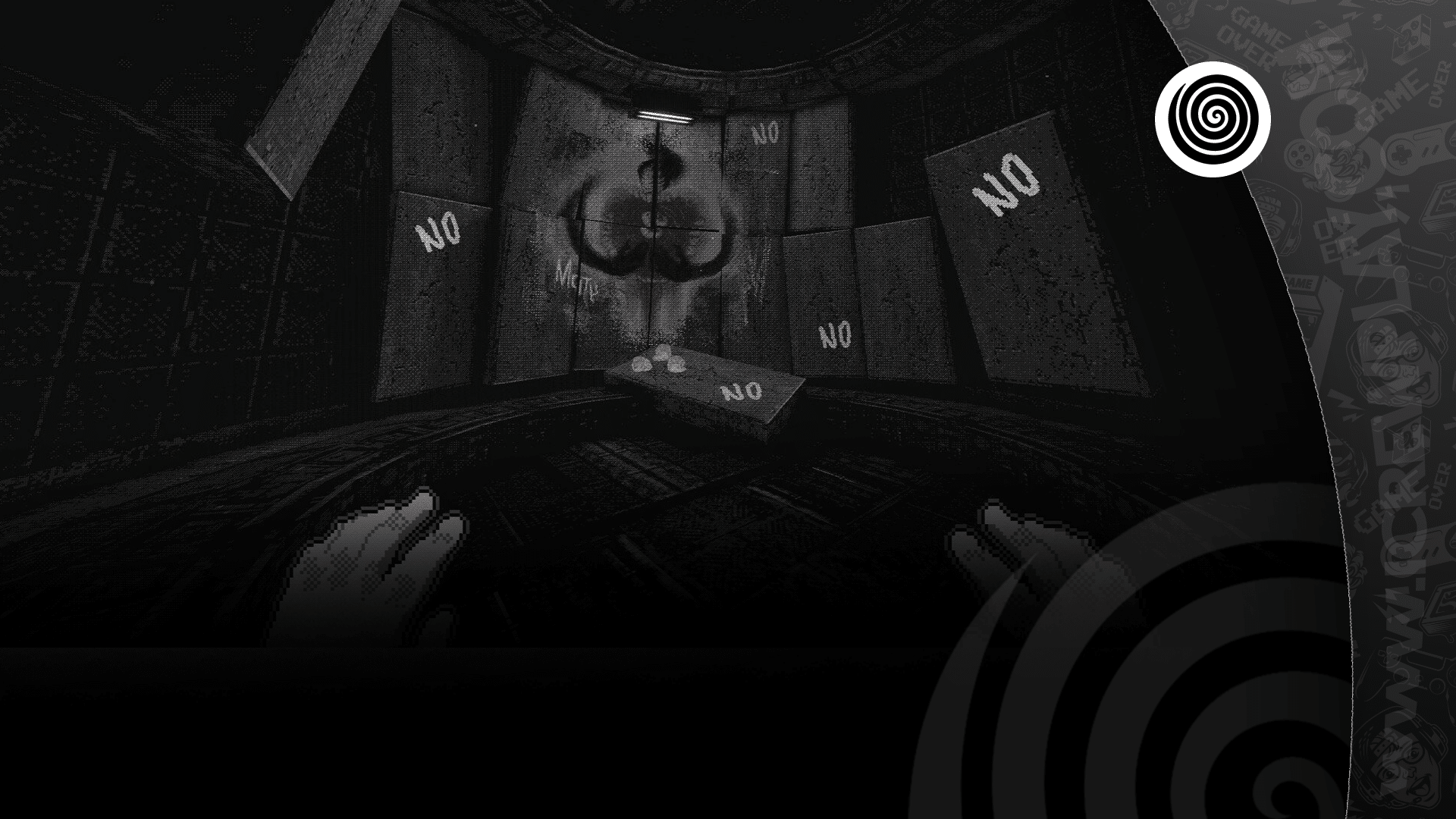

La risposta arriva un secondo dopo, quando una massa nera e ribollente si sveglia sotto di te e comincia a inghiottire tutto ciò che tocca. Non è il classico mostro con dieci occhi e artigli insanguinati: è un presagio, un conto alla rovescia viscerale. Da qui in poi il gioco è chiarissimo: salire o soccombere, senza compromessi.

Questa premessa, raccontata in poche righe di testo arrugginito (“Notice: handle all sealed crates…”) e in un ruggito subsonico che fa tremare i bassi delle cuffie, basta per far scattare il meccanismo più interessante del videogioco: la curiosità.

Che cos’è quella massa? Dove porta la torre? Perché tutto è in rovina? White Knuckle non ci lega con una grande trama lineare, ma ci seduce con l’emozione palpabile della sopravvivenza. E quando uno titolo horror riesce a trasformare la paura in voglia di vedere fin dove arrivi, ha già adempito al suo scopo.

Controlli, fisica e panico

White Knuckle è un gioco che, di fronte a una tastiera o a un pad e una meccanica non troppo complessa, ci fa scervellare nel peggiore dei modi (in teoria anche il parry dei souls è facile… in teoria). Con questi pochi comandi (movimento, salto, aggrappo (presa), usa oggetto si percepisce quasi una una danza coreografica. Ci fa immergere proprio nella mente di un free-climber, leggendo ogni appiglio o roccia con la domanda fissa in testa: “quella sporgenza reggerà?”.

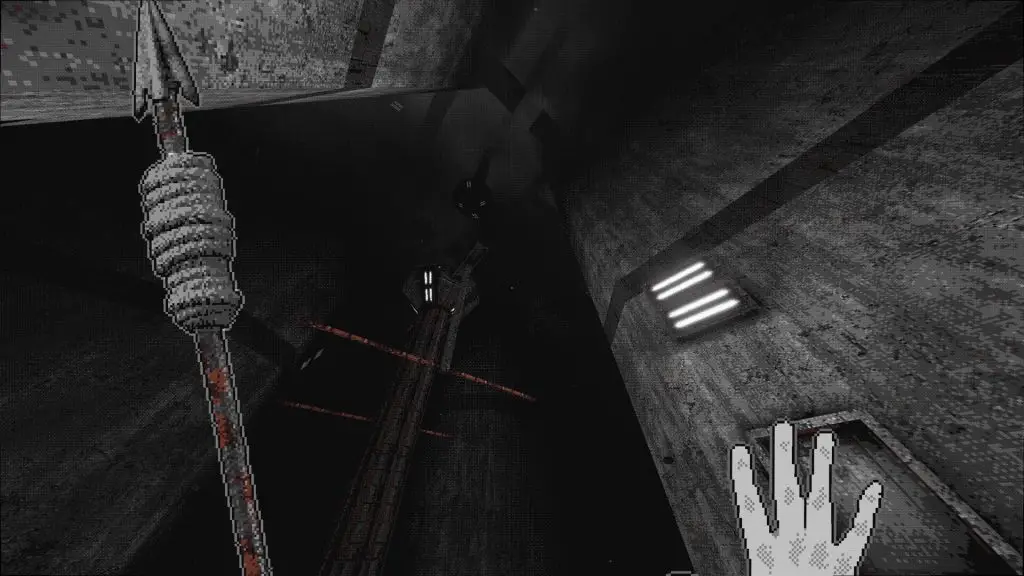

Solitamente in questi giochi ti accorgi dopo di alcune meccaniche, soprattutto se, come me, tendi qualche volta a non leggere. Infatti continuavo a mancare una presa a causa di mezzo chilo in più nello zaino. Mezzo chilo! Ma è questo il punto: ogni oggetto ha un peso reale. La torcia di riserva rallenta, l’energy-gel potrebbe salvarci, ma può essere anche un impiccio. Il gioco mette letteralmente sui piatti della bilancia velocità e sicurezza, lasciandoci la paranoia di trovare il giusto equilibrio.

E poi c’è la fisica. Non la fisica da simulatore NASA, sia chiaro, ma quel tanto che basta per rendere credibile una caduta di cinquanta metri. Il corpo del personaggio ha inerzia: molli la presa mezzo secondo in anticipo e cominci a scivolare, senti il ruggito della massa avvicinarsi, bam, un brivido che congela le dita prima ancora che lo schermo si oscuri.

È punitivo? Sì. È ingiusto? Mai. È come se il gioco ti sussurrasse: “Vuoi correre? Impara il ritmo, respira, non farti dominare dall’ansia”. E quando finalmente azzecchi quel salto impossibile, ti schioppa l’autostima alle stelle (passatemi il termine).

Alla torre piace cambiare

Qui arriviamo al cuore roguelike dell’esperienza. Ogni run è un mazzo di carte che il gioco rimescola a tradimento. Non cambia solo l’ordine delle stanze, ma cambiano le stanze stesse, i bivi, i rischi e le ricompense. Una volta ci ritroviamo in un cantiere sospeso con piattaforme oscillanti, la volta dopo in condotti di ventilazione larghi appena quanto il tuo busto.

E quando ci sembra di riconoscere un passaggio, girato l’angolo potremmo imbatterci in un corridoio che prima non c’era. È spaesante quanto basta per impedire di andare in “pilota automatico”, ma non così random da sembrare incoerente.

Il segreto è che il gioco usa blocchi prefabbricati con micro-variazioni, come dei Lego modellabili. La logica d’insieme resta leggibile, ma ogni dettaglio è diverso. Così facendo, noi riconosciamo il pericolo, ma non la soluzione, e quindi bisognerà improvvisare ogni volta.

Qui rientra di prepotenza l’inventario-fardello. Immagina di trovare una pistola lancia-rampino (sì, c’è!): pesa il doppio di un rampino di base, però ci permette di saltare interi segmenti. Conviene prenderla? E se poi, carico di peso, scivolassi su un’impalcatura bagnata? Il ragionamento non è astratto: si traduce in secondi guadagnati o perduti, in piattaforme che crollano un attimo prima che averle oltrepassate.

Il risultato è un flusso di gioco che ci costringe a pensare in corsa. Mentre la massa sale, saremo lì a fare i conti come un ragioniere pazzo: “ho ancora due batterie? le userò più su, forse… ma se la torcia mi lascia al buio tra cinque piani?”. È questo continuo problem-solving sotto pressione a nutrire l’adrenalina più del mero atto di saltare.

Emozioni, limiti e prospettive

Il fascino di White Knuckle sta nel trasformare la tensione in abilità. Ogni morte è una lezione imparata e ogni run diventa più lunga della precedente (sembra un paradosso, ma è così). La longevità di questo gioco varia da persona a persona, ovvero da chi lo prende come sfida personale e vuole anche approfondire ogni aspetto a chi invece vuole solo godersi un gioco con una caratteristica alquanto carina e caratteristica.

Alla decima salita, inizieremo finalmente a dosare la stamina senza guardare la barra, riconoscendo il suono metallico che precede il crollo di un ponteggio; sentiremo la massa avvicinarsi di due metri e sapremo di avere tre secondi prima di essere inghiottiti. Questo tipo di apprendimento trasformativo è raro nei videogiochi moderni, dove la difficoltà è spesso più numerica che sensoriale.