C’è un paradosso interessante in questi ultimi anni: più l’industria dei videogiochi cresce, più sembra dimenticarsi di chi la sostiene. Negli ultimi anni i prezzi base sono saliti, i budget sono esplosi e, nel frattempo, migliaia di persone sono state licenziate come semplici righe in un foglio Excel, il tutto condito da promesse di qualità sbandierate nei trailer e puntualmente seguite da season pass, battle pass, mamt pass e microtransazioni.

Eppure, in mezzo al rumore, c’è una comunità adulta, informata, con meno pazienza per le trovate di marketing e più fame di giochi fatti bene. La rabbia è reale, ma lo è anche la speranza. Perché ogni volta che un colosso inciampa, da qualche parte un team da 30 o più persone tira fuori un capolavoro che ricorda a tutti perché giochiamo.

Prezzi “variabili” e standard che scivolano

Lo chiamano “prezzo variabile”, ma spesso sembra solo una giustificazione elegante per alzare l’asticella. La mossa di sdoganare gli 80 euro come nuova normalità non è un dettaglio contabile, ma un segnale culturale.

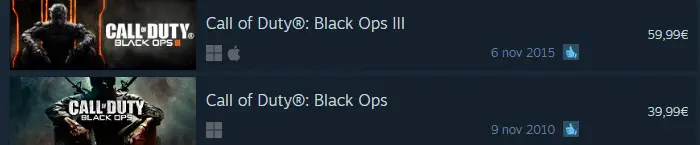

Intanto, la promessa del digitale (riduzione dei costi di distribuzione), si è ribaltata con gli acquisti delle licenze e i prezzi praticamente quasi fissi (Call of duty Black Ops 2 sta ancora a 60 euro dopo 10 anni). Non è un peccato chiedere un prezzo alto, ma è una disonestà chiedere fiducia senza offrirne.

Se mi vuoi a bordo a 60-80 euro dammi un gioco finito, onesto e longevo, non un cantiere a cielo aperto con il POS sempre pronto o vecchio di 10-15 anni.

L’ascesa dei “piccoli”: quando il valore batte il volume

Nel frattempo, le sorprese migliori arrivano da team compatti, con visioni chiare e obiettivi controllati. Studi tra le decine e le centinaia scarse di persone stanno consegnando giochi solidi, rifiniti, spesso venduti a prezzi più bassi, senza abbonamenti obbligati o cafonerie del genere. Questi progetti sanno essere audaci (meccaniche nuove, estetiche curate, scritture generose) proprio perché non sono zavorrati da compromessi aziendali.

La forza è nel rapporto qualità-prezzo e nel rispetto del tempo del giocatore. Recensioni e passaparola fanno il resto: quando un titolo è davvero buono, emerge, e quando succede, fa più rumore di una campagna marketing da milioni: ricordando a tutti che il valore si misura in soddisfazione, non in terabyte di asset o in metriche d’ingaggio.

Abbonamenti e proprietà digitale: comodo, ma a che prezzo?

Gli abbonamenti ai videogiochi sono comodi: si possono provare tanti titoli, scoprire gemme nascoste e spendere meno all’inizio. Ma questa comodità ovviamente ha un prezzo, quasi sempre in crescita. Quando non possiedi più i giochi ma solo l’accesso a una libreria, tutto dipende da accordi tra aziende: i titoli possono sparire, i costi salire, le regole cambiare.

Se questo modello diventa la norma, le aziende iniziano a pensare più a come tenerti dentro l’abbonamento che a creare giochi davvero belli (Es. Xbox regala tutti i personaggi nei Riot games). È così che arrivano le versioni premium, i pacchetti extra, le pubblicità.

Non è fantascienza, è il mercato. La soluzione? Usare gli abbonamenti come un aiuto, non come l’unico modo di giocare. E, quando un gioco ci piace davvero, comprarlo per sostenerlo e avere qualcosa che resti nostro.

Una nuova speranza

Il potere di noi giocatori non è un hashtag: è l’acquisto consapevole. Ogni euro è un voto per il futuro che vogliamo. Possiamo premiare i giochi rifiniti al day-one, sostenere chi comunica con trasparenza, aspettare una patch invece di preordinare al buio, segnalare pratiche scorrette e amplificare quelle virtuose.

La buona notizia è che il vento sta cambiando: l’età media cresce, la cultura critica anche, e la distanza tra schifo e qualità si nota a occhio nudo. Siamo in una fase di frattura: da un lato l’inerzia dei dinosauri, dall’altro una generazione di studi e giocatori che PRETENDE meglio. E sì, c’è tanta rabbia, ma anche un’opportunità rara.